No Diga-se de Passagem desta semana, dou início a uma rubrica mensal que vem substituir as Breves Impressões que costumavam aparecer no final de cada edição.

Chamo-lhe Apanhado Mensal e colige apontamentos sobre filmes, discos, séries ou livros que encontrei ou reencontrei no último mês (desta vez, é mais dos últimos tempos). Podem ser recentes ou antigos. Desde que me tenham despertado a curiosidade e/ou o interesse.

Nestas escolhas, quase todas relacionadas com temas que abordei na newsletter, fica patente a importância que o Diga-se de Passagem tem tido na minha dieta cultural.

Gostava ainda de deixar uma pequena homenagem a David Lynch, um realizador importantíssimo para a minha educação cinéfila. Antes sequer de saber que estava doente, dediquei-lhe duas edições do Diga-se: uma sobre a minha cena preferida; a outra sobre «In Heaven (Lady in Radiator Song)», a canção que co-escreveu com o malogrado Peter Ivers.

Ao comprarem livros, CD e DVD através dos links da Amazon e da Wook, recebo uma pequena comissão.

Blue in the Face, de Wayne Wang e Paul Auster

Em meados dos anos 90, o escritor Paul Auster quis experimentar o cinema. Para tal, requisitou a ajuda de Wayne Wang, natural de Hong Kong que estava a ganhar espaço no cinema independente norte-americano.

Smoke, o primeiro filme que realizaram juntos, contou com William Hurt, Forrest Whitaker e Harvey Keitel, e granjeou a atenção da crítica e dos espectadores que naquela época ainda iam ver dramas de média dimensão às salas.

Vi-o em vídeo, pouco depois de ter saído, talvez até o tenha revisto depois, já não consigo garantir — mal me lembro do enredo. As únicas coisas de que tenho a certeza é que se passava em Nova Iorque, que havia um miúdo que fugia de casa e andava à procura do pai, que William Hurt estava deprimido (o actor passou a carreira toda tristonho) e que a personagem de Keitel geria uma tabacaria em Brooklyn.

Enquanto rodavam Smoke, os cineastas aproveitaram o cenário, alguns actores (Keitel, Jared Harris, Giancarlo Esposito) e os improvisos com que estes se entretinham para fazerem um segundo filme em apenas cinco dias.

Ao contrário do filme-irmão, Blue in the Face não tem trama. É um conjunto de pequenos episódios, de instantes, de personagens mais ou menos bem esboçadas.

Algumas estrelas aparecem meio a despropóstio: Madonna a entregar um telegrama cantado; Michael J. Fox a fazer de jovem empreendedor; Lily Tomlin, de um maluquinho obcecado com belgian waffles.

Até comparece o fantasma de Jackie Robinson (interpretado por Keith David, uma das mais belas vozes do cinema), o primeiro negro a jogar baseball profissional, nos na altura Brooklyn Dodgers, que se haveriam de mudar para Los Angeles, para desgosto da população do borough nova-iorquino.

Já as aparições de Jim Jarmusch e Lou Reed, basicamente a fazerem deles mesmos, são deliciosas. Jarmusch prepara-se para fumar um último cigarro, enquanto Reed discorre sobre vários temas: a Suécia, uns óculos especiais com meia lente, a necessidade de fumar para não beber uma garrafa de uísque em quinze minutos.

Mas é uma perfeita desconhecida que rouba todas as cenas: Mel Gorham, que encarna a namorada de Keitel e, que eu saiba, pouco mais fez no cinema.

Na banda sonora, ouve-se a nata dos músicos nova-iorquinos da altura — David Byrne, Soul Coughing, Marisa Monte (através de Arto Lindsay). John Lurie traz uma pequena orquestra para a porta da tabacaria, sem que ninguém lhe ligue nenhuma.

Blue in the Face é daqueles filmes que até podem não ser grande coisa, mas ficarão sempre no meu coração. Foi também por causa deste filme que comecei e continuei a fumar por muitos anos.

Paul Auster continuaria a fazer filmes. Com muito menos graça. Acho que desisti dele depois de Lulu on the Bridge, um pastelão com Mira Sorvino e Harvey Keitel outra vez. De Wayne Wang, nunca mais ouvi falar.

Revolver, de Sergio Sollima

Quando alguém pensa no cinema de género italiano, pensa irremediavelmente no western spaghetti, filmado no Sul de Espanha, na região de Almería, cuja paisagem árida fazia as vezes do Oeste americano, do México, e do que mais fosse preciso. E no giallo, com os seus assassinos de luva preta e mistérios a roçar o terror. (Não estou a contar com a commedia all'italiana, que, mais do que género, é o grande cinema italiano de meados do século XX.)

A versão italiana do policial — o poliziottesco — é menos conhecida, mas bastante frutífera também. Sergio Sollima, que passou pelo western spaghetti (Faccia a Faccia e The Big Gundown), realizou este Revolver, um exemplo perfeito do género.

Quem viu Once Upon a Time in Hollywood (e leu a excelente «novelização» do próprio Tarantino) sabe que os italianos gostavam de ir buscar estrelas (de)cadentes ao cinema anglo-saxónico.

Não sei se quem contratou Oliver Reed para este filme sabia do seu alcoolismo, mas pouco importava. Na altura, Reed ainda conseguia controlar-se, apesar de os colegas já sentirem a ebriedade recorrente. A sua presença é tão magnética como em Sitting Target, de Douglas Hickox, o filme que deu o nome ao meu último blogue.

Orson Welles tinha razão: Reed fazia o ar mexer-se. Quando estava em forma, então, era uma ventania incontrolável. Em linguagem chata e corrente, poder-se-ia dizer que não deixava ninguém indiferente. Frágil e ameaçador, sofredor e carrasco, leal até ao limite do razoável e implacável, é capaz de afagar e esfaquear ao mesmo tempo. Um oxímoro ambulante.

Imagino-me a enfrentar alguém assim e a recuar, atemorizado por aquela força imensa, que ocupa todo o ecrã.

Além da história principal do filme — a cara e o corpo de Oliver Reed —, existe uma conspiração qualquer demasiado rebuscada para ser compreendida por qualquer ser racional (aliás, se se puser a pensar nela, acaba a chamar estúpida a toda a gente envolvida), mas o tema do filme é a amizade entre o criminoso e o director da prisão.

Na verdade, parece ser o tema da vida de Oliver Reed em geral, que oferecia ao cinema o ideal da lealdade masculina, e, fora dele, era também muito amigo dos seus amigos. A maioria nem era actor, tinha empregos «normais»: canalizador, operário, construtor.

Com as mulheres é que a relação era mais complicada. Ou muito mais simples: em Sitting Target, o seu único desejo é aniquilar a mulher que o enganou; neste Revolver, não passa de um MacGuffin mal-amanhado.

Theoretically Chinese, de Winston Tong

«In Heaven (Lady in Radiator Song)» levou-me aos Tuxedomoon, que conhecia muito mal, e a Winston Tong, que não conhecia de todo. Ao que parece, colaborava amiúde com a banda norte-americana (não percebo se lhe pertenceu efectivamente) e é ele quem canta a versão da canção de Peter Ivers e David Lynch.

Depois disso, ouvi os Tuxedomoon umas vezes, mas fiquei mais apanhado por Theoretically Chinese, álbum a solo de Winston Tong.

É um depurado exercício de electro-pop, um género de que gosto cada vez mais pelo futurismo inventivo, que foi ficando datado, mas poucas vezes ultrapassado.

Foi lançado pela conceituada editora belga Les Disques du Crépuscule, co-criada por Annik Honoré, jornalista musical que ficou famosa por ser a «outra mulher» de Ian Curtis1. Fosse ou não por isso, a Disques tinha uma relação estreita com a Factory Records de Tony Wilson.

Alguns músicos que tocam em Theoretically Chinese deixam essa ligação à vista — Stephen Morris, o baterista dos Joy Division e dos New Order, e Simon Topping, primeiro vocalista dos A Certain Ratio (curiosamente soava a Ian Curtis), que aqui participa como percussionista. Jah Wobble, baixista dos PIL de John Lydon, também entra no disco.

Winston Tong, um outsider sino-americano no meio dos urbano-depressivos2 europeus, um artista experimental envolvido com músicos proletários, encaixava muito bem no universo musical criado à volta de Manchester.

Se uma das peças centrais do seu álbum é a versão de «Broken English», da aristocrata e decadente Marianne Faithfull (descendente de Leopold von Sacher-Masoch), a grande canção do disco é «No Regrets».

Até fui ver se era uma versão, mas não, foi mesmo composta por Winston Tong. Que grande canção!

O Mistério do Quarto Amarelo, de Gaston Leroux

Já escrevi sobre os mistérios do quatro trancado, um dos sub-géneros do romance policial mais queridos dos apreciadores. Por sua vez, os autores divertiam-se a montar enigmas praticamente impossíveis de decifrar — só os grandes génios, como o jovem jornalista Rouletabille de O Mistério do Quarto Amarelo, conseguem engendrar uma solução.

Há muitos anos, mais de vinte, Bruno Podalydès fez uma adaptação do livro de Gaston Leroux (que, já agora, também escreveu O Fantasma da Ópera), com vários actores conhecidos do cinema francês: Pierre Arditi e Sabine Azéma (da trupe de Alain Resnais), Michael Lonsdale, a que juntou o irmão Denis Podalydès no papel principal.

Sei que vi Le Mystère de la chambre jaune no cinema, mas já não me lembrava do enredo, que de qualquer forma tem muito mais importância no livro.

O filme carrega a leveza da comédia, preferindo destacar o jogo entre os actores e a piada das situações. As tentativas para resolver o estranho caso da mulher que foi «assassinada» (apesar de continuar viva) quando estava sozinha num quarto hermeticamente fechado são relegadas para segundo plano.

O tom do livro é mais pesado, sem ser necessariamente sombrio — o perigo e a morte estão bem mais presentes.

Apesar de absolutamente rocambolesca, a solução não é estapafúrdia como a de Os Crimes da Rua Morgue, de Edgar Allan Poe (não há qualquer orangotango envolvido). Dir-se-ia que até é plausível, embora o leitor dificilmente adivinhe o culpado (só pertíssimo do final é que comecei a suspeitar).

É normal que este tipo de romances tenha volte-faces inesperados. Antes de serem livros, eram publicados em formato de folhetim nos jornais.

O facto de os autores não saberem como acabariam dava-lhes liberdade para seguirem os caminhos mais improváveis. É o que dá graça a este tipo de histórias.

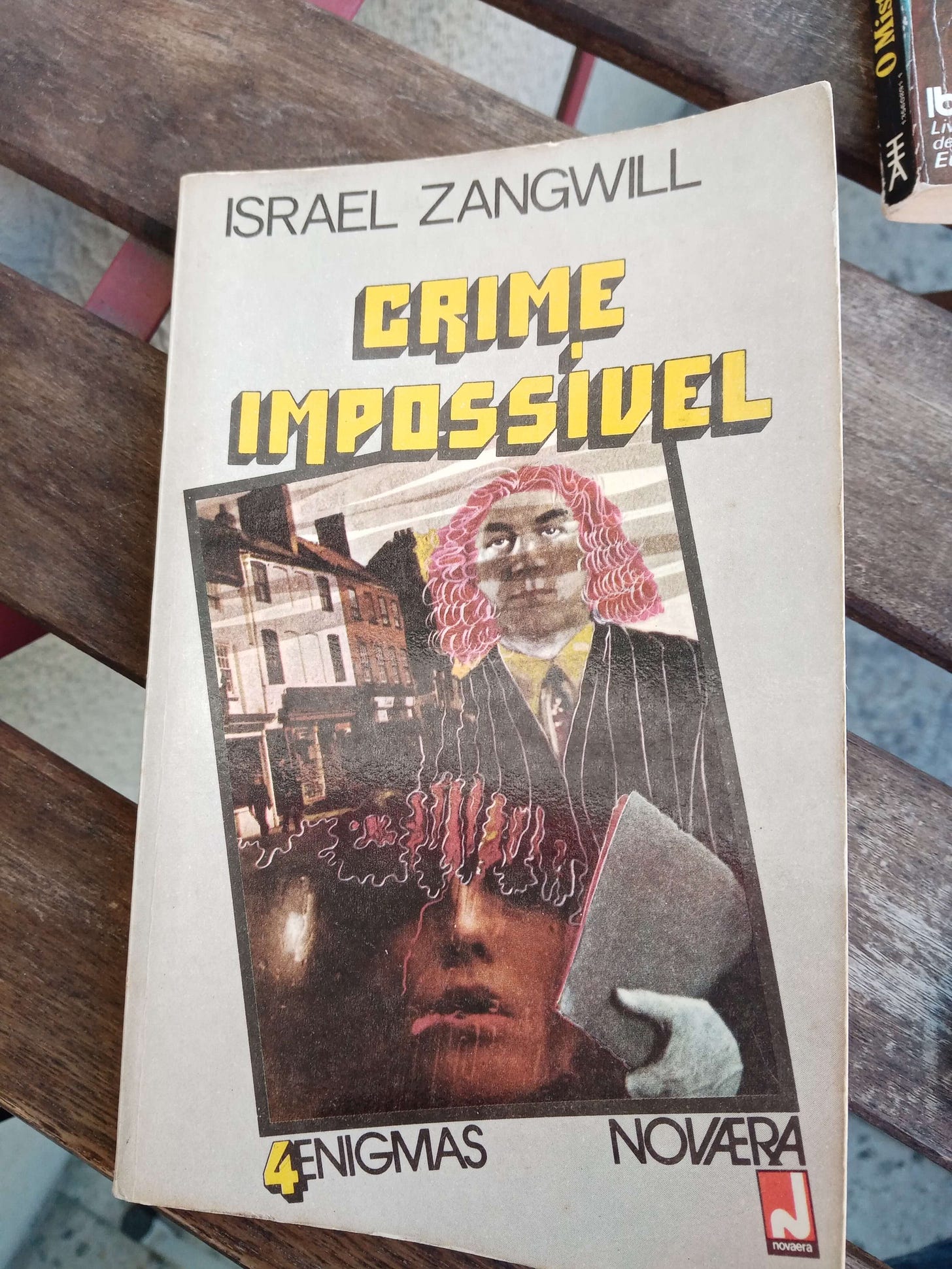

Crime Impossível, de Israel Zangwill

O título original é The Big Bow Mystery. De resto, a mais recente edição do livro na renovada colecção «Vampiro» da Porto Editora intitula-se O Grande Mistério de Bow.

A edição que li, com o título Crime Impossível, encontrei-a por um euro na caixa de livros em segunda mão da Tigre de Papel, livraria na Rua de Arroios em Lisboa, exactamente quando estava a escrever sobre quartos trancados.

Foi publicado no final dos anos 70 pela editora Novaera (que já não existe), na colecção «4 Enigmas». A capa é daquelas extravagâncias gráficas que infelizmente já não se fazem hoje em dia. Espero que a Porto tenha recuperado a tradução de João Costa, que apanha bastante bem o humor delicioso de Zangwill.

Há uma grande diferença de qualidade estilística entre O Mistério do Quarto Amarelo, cujo interesse se deve quase exclusivamente ao enredo, e Crime Impossível, com os divertidos e sagazes apartes do narrador — «A princípio, os vizinhos cuidaram que se tratava de outro filantropo meio maluco mas, passados alguns dias, ao verem que ele não fazia bem a ninguém, consideraram que se achava de excelente saúde mental» — e uma estrutura que ora nos põe ao lado dos investigadores, ora das testemunhas e suspeitos, fugindo aos trâmites habituais do género.

Crime Impossível também foi publicado em folhetim em finais do século XIX, mas a solução para este mistério de quarto trancado é simples e óbvia, foi claramente pensada desde o início. Faz-nos bater na cabeça por não nos ter ocorrido.

O livro teve algumas adaptações ao cinema. Uma delas — The Verdict, de Don Siegel (futuro mestre de Clint Eastwood) — despertou-me a curiosidade, sobretudo por contar com Sydney Greenstreet e Peter Lorre (parceiros de Humphrey Bogart em alguns noir).

É um filme simpático, mas não chega aos calcanhares do livro The Big Bow Mystery, que recomendo não só aos indefectíveis do romance policial como aos leitores em geral.

Yacht Rock: A Dockumentary, de Garret Price

Por mais estafado que esteja o formato, não me consigo cansar de documentários sobre música, que misturam a história grande com as anedotas, as pequenas notas biográficas, mesmo aqueles com «cabeças falantes» do início ao fim.

Yacht Rock: A Dockumentary, produzido pela HBO, é sobre um género musical pelo qual nunca tive especial apreço: o MOR (middle-of-the-road), que nem é carne nem é peixe e se ouvia muito nos rádios dos carros dos anos 80, mote para uma das primeiras edições do Diga-se de Passagem. O estilo também pode ser chamado dad rock ou soft rock, talvez o mais apropriado.

O título do documentário refere-se à maneira como tem sido conhecido na última década — yacht rock3 colou-se para sempre a todos os que orbitavam esse género bastante lato, que engloba aproximações ao soul, ao jazz e ao funk como a música bem mais xaroposa.

Os autores de Yacht Rock, a paródia a artistas como Donald Fagen, Kenny Loggins, Christopher Cross e Michael McDonald, produzida para o YouTube, imaginavam os músicos a velejar em iates luxuosos ao som de baterias estereofónicas e saxofones ultra-produzidos. (Os álbuns de Steely Dan serão dos preferidos dos audiófilos, os maiores fetichistas do som.)

Há pontos de contacto entre o yacht rock e o rock progressivo — a produção meticulosa, a perícia dos instrumentistas, a complexidade dos arranjos. Fui aprendendo a gostar deste último (King Crimson, um ou outro álbum de Yes), apesar da enorme desconfiança inicial.

A ligação à música negra pode passar despercebida à primeira, mas está lá. Michael McDonald participou em Soul Train, dos poucos programas de televisão dedicados ao soul e ao funk nos anos 70 e 80. E Questlove dos Roots (e do Tonight Show), uma das principais «cabeças falantes» do documentário4, explica como a maior parte do yacht rock que conhece até foi feito por negros.

Yacht Rock: A Dockumentary ajudou-me a esbater alguns preconceitos que tinha em relação a este tipo de música. Há muito tempo que queria conhecer melhor a obra dos Steely Dan, de Donald Fagen e Walter Becker, muitas vezes relacionados com o género.

Mais do que os álbuns da banda, tenho ouvido The Nightfly, o primeiro disco a solo de Fagen, que é óptimo (a canção «The Goodbye Look» é genial). É provável que me volte a debruçar sobre este em breve.

Uma mixtape à antiga

Esta compilação é como se fosse gravada numa daquelas cassetes virgens de 60 minutos: tem lado A, lado B e não pode exceder uma hora.

O tema deste mês são os samples e as canções que nunca vou conseguir ouvir sem pensar neles. Por exemplo, é impossível escutar «I Keep Forgettin’ (Every Time You’re Near)», de Michael McDonald (que, de resto, conheci em Yacht Rock: A Dockumentary e de que gostei imenso), sem ir parar a «Regulate», de Warren G. e Nate Dogg, que ouvi primeiro.

No lado A pus as versões que samplam e no lado B os originais samplados — o Spotify não permite dividi-los, mas «Paper Planes», de M.I.A., marca o fim do primeiro lado. As canções estão por ordem, tanto de um lado como do outro — «White Lines (Don’t Do It)», de Grandmaster Flash & Melle Mel, casa com «Cavern», dos Liquid Liquid, e assim sucessivamente.

Gostava de ter incluído «Blue Lines», a minha canção preferida dos Massive Attack, acompanhada da original «Sneakin’ in the Back», de Tom Scott & L.A. Express, mas a versão da canção que encontrei no Spotify não é a que foi samplada pela banda de Bristol.

Por questões de tempo, também deixei de fora as parelhas «Glory Box» dos Portishead/«Ike’s Rap II» de Isaac Hayes e «Cantaloop (Flip Fantasia)» dos Us3 (a resposta britânica aos De La Soul)/«Cantaloupe Island» de Herbie Hancock.

Por hoje é tudo. As palavras são minhas. A revisão é da Beatriz Marques Morais. Tenham uma boa semana. Até ao próximo domingo.

Supostamente, a dificuldade em decidir entre Honoré e a mulher Deborah terá sido uma das razões do suicídio do vocalista dos Joy Division.

Continuo a achar imensa graça ao conceito de urbano-depressivo, que caiu em desuso, apesar de ser bem mais ajustado do que gótico e mais preciso do que o genérico pós-punk.

Quem não gosta mesmo nada do termo yacht rock é Donald Fagen, dos Steely Dan, que manda o realizador Garret Price para um certo sítio quando este lhe liga a meio do documentário.

Questlove fez uma longuíssima playlist no Spotify dedicada ao amigo Anthony Bourdain, que aparentemente também era fã de yatch rock.

Teu texto me trouxe boas memórias, da primeira década desse século, quando por acaso descobri o Smoke e por sorte descobri o Arto Lindsay. Revi Smoke algumas vezes, a última no Natal, mês passado. Certamente vou conferir esse outro filme.

Na minha cabeça Smoke era de Jim Jarmusch, lembro de ter visto, mas também guardo bem pouco na memória do filme. Acho que confundi com Coffee and Cigarretes.