O céu pode desesperar

A vida e morte (violenta) do autor de «In Heaven (Lady in the Radiator Song)»

Quem viu Eraserhead, de David Lynch, lembrar-se-á com certeza da sequência em que uma senhora com bochechas de papier-mâché aparece no aquecedor de Henry Spencer para fazer um número musical. Até tem o seu pequeno palco com lâmpadas no rebordo, como numa casa de bonecas1.

Esta cena nunca deixou de me encantar (apesar de não morrer de amores pelo filme). Muito por culpa da canção que a Senhora do Radiador canta: «In Heaven» (ou «Lady from the Radiator Song») combina uma letra simplicíssima (tem uns quatro versos, talvez cinco) com uma melodia igualmente singela.

É ao mesmo tempo infantil e fantasmagórica. Uma cantiga de embalar possuída por um espírito qualquer, não necessariamente maligno, mas que nos puxa para «lá», como a maré a vazar — se nos deixarmos ir, sabe-se lá onde vamos desaguar. Faz lembrar a cançoneta que Jennifer Jones sussurrava a Joseph Cotten em Portrait of Jennie, acompanhada por um misterioso e espectral theremin não-diegético2.

Os Pixies costumavam (costumam?) tocar «In Heaven» nos concertos. Em 1988, gravaram uma versão óptima no programa de John Peel na BBC (mesmo não sendo deles, é das minhas canções preferidas da banda de Boston)3.

Frank Black (à altura Black Francis) grita a plenos pulmões que no céu está tudo bem. Mas ninguém acredita nele. Muito pelo contrário. As guitarras explodem, como é habitual na música da banda, e transforma-se numa canção de desesperança e depois de raiva.

De tanto ser repetida, a letra, escrita por David Lynch — tão simples, tão concreta —, vai-se tornando indecifrável4:

«In Heaven / Everything is Fine / You Got Your Good Things / And I’ve Got Mine / In Heaven / Everything is Fine / You Got Your Good Things / And I’ve Got Mine [às vezes, canta-se And You’ve Got Mine] / In Heaven / Everything is Fine»

Às tantas, parece que ouço «You’ve Got a Gun in my Face», tal é a fúria de Black Francis e das guitarras. Mas deverá ser uma alucinação auditiva, um trompe-oreille.

Muitos outros céus

Conhecia razoavelmente bem estas duas versões de «In Heaven»: a de Eraserhead e a dos Pixies. Não fazia ideia é de quantas mais existiam por aí.

Provavelmente, a primeira banda a tocar «In Heaven» foram os Devo, ainda em finais dos anos 70. Tocavam-na ao vivo e nunca a gravaram em estúdio. No YouTube, encontrei esta versão de 1978, em que a letra vai sendo inventada à medida que é cantada e provoca muitas gargalhadas no público, como se fosse uma piada. E esta, um pouco mais séria e já com a letra certinha, de 1979.

Tanto uma como a outra é cantada por Booji Boy, personagem criada por Mark Mothersbaugh, vocalista dos Devo5.

Os Bauhaus também têm uma versão ao vivo. Faz parte do álbum Rest in Peace: The Final Concert, de 1983 (uma data cuja importância já vai ser revelada). É toda ela órgão e a voz barroca de Peter Murphy. Muito gótica, portanto. David J., baixista da banda, haveria de cantar «In Heaven» em dueto com Black Francis para um concerto de beneficência em 2009. O tom bluesy estraga um bocado a fantasmagoria e a versão fica aquém quer da dos Pixies quer da dos Bauhaus.

E ainda há a dos Tuxedomoon, mais uma vez ao vivo: pinkfloydesca, teatral, quase de cabaré — Winston Tong a fazer de David Bowie, entre o falsete e o histriónico. Saiu pela primeira vez no álbum Can You Hear Me? Music From The Deaf Club, mas pode ser encontrada mais facilmente na compilação Pinheads on the Move.

A versão dos Modest Mouse não é bem uma versão, é uma apropriação do refrão de «In Heaven», que é repetido ad nauseam por Isaac Brock em «Workin’ on the Leavin’ the Livin’», lado B do single «Never Ending Math Equation», de 1998. Está incluída na compilação Building Nothing Out of Something.

Há inúmeras outras versões de «In Heaven», do psychobilly dos Meteors ao jazz do trumpetista Érik Truffaz, passando pelo death metal dos Venom Prison (que apenas samplam a canção). Aliás, continua a ser tocada por diversos artistas, incluindo The Weeknd, que anda a tentar fazer qualquer coisa com ela (leio que o resultado fará parte do álbum Hurry Up Tomorrow, a sair em breve).

No entanto, é preciso destacar mais uma. A do outro compositor de «In Heaven».

Peter Ivers foi convidado por David Lynch para musicar os escassos versos que tinha engendrado. Supostamente, até estaria envergonhado por só ter aquilo para mostrar. Mas Ivers não se importou nada e aceitou o repto do realizador.

É ele quem canta a canção em Eraserhead. Como tinha a voz aguda, muitos confundi-la-ão com a de uma mulher, até porque vêem a Senhora do Radiador na imagem.

O músico tem ainda outra versão, que saiu no disco Becoming Peter Ivers, menos canção de embalar, mais próxima da sonoridade dos T. Rex.

Se é aparente que «In Heaven» mantém o fascínio (nas mãos de The Weeknd pode tornar-se omnipresente), resta uma dúvida: se essa atracção não será também devida ao mistério à volta de Peter Ivers e da sua morte — o músico foi assassinado à martelada, em 1983, no seu apartamento em Los Angeles.

Ainda hoje não se sabe quem o matou.

O Inferno na Terra

Não tenho vergonha em afirmar que não fazia ideia de quem era Peter Ivers até há uma semana — quando andava a pesquisar (leia-se: procrastinar) para a edição anterior do Diga-se de Passagem, sobre Blue Velvet e David Lynch. Não tenho vergonha, porque presumo que pouca gente tenha ouvido falar no músico.

Esboço, então, uma pequena biografia de Peter Ivers6:

Nascido em 1946, andou sempre na periferia do sucesso.

Para ser diferente dos outros aspirantes a estrelas cabeludas dos anos 60, que só queriam guitarras, aprendeu a tocar harmónica (que se ouve na maior parte das suas canções). Muddy Waters terá mesmo dito que era melhor tocador de gaita em actividade, um grande elogio.

Fez primeiras partes para os Fleetwood Mac, nas quais foi apupado, por aparecer de fraldas e fazer música estranha.

Lançou discos em editoras de renome, como a Warner Bros. Nenhum granjeou grande sucesso, apesar de Terminal Love — um álbum pós-glam, pré-new wave, com múltiplos instrumentos e arranjos complicados — ser apreciado hoje em dia.

Era amigo dos comediantes de Los Angeles. Conhecia John Belushi, Harold Ramis e Steve Martin.

Apesar de girar à volta da música menos comercial, escreveu canções meio R&B, meio disco para as Pointer Sisters e para Diana Ross.

E apresentou um programa de televisão em que várias bandas punk da Costa Leste dos EUA — Bad Religion, Dead Kennedys — deram os seus primeiros passos.

Chamava-se New Wave Theatre. Incluía gravações das bandas a tocar ao vivo, filmadas naquele registo verité que viria a ser conhecido como estilo MTV. No início e no fim de cada episódio, Peter Ivers baixava os óculos escuros e, qual locutor do Oceano Pacífico, proferia umas frases profundas com uma música new age por trás. Claro que dizia coisas sem sentido, uns non-sequitur espirituosos, falava de esqueletos, falava muito da morte (pelo que se duvida que uma rádio como a Renascença lhe pegasse).

Em Março de 1983, foi encontrado morto, com a cabeça desfeita e um martelo ensanguentado ao lado. Tinha 36 anos.

Como morava numa zona má da cidade, o famigerado Skid Row, a polícia convenceu-se de que o homicídio havia sido resultado de um assalto mal sucedido. Uns dias depois, um meliante morreu ao saltar de um telhado nas proximidades. A polícia assacou-lhe as culpas (oficiosamente) e não terá prosseguido com a investigação.

De qualquer forma, as autoridades não tinham pistas que pudessem seguir. Logo após a morte de Ivers, vários amigos acorreram ao seu apartamento, contaminando o local do crime.

Lucy Fisher, ex-namorada de Peter Ivers, ainda contratou um detective privado . Esperou um ano por um algum dado novo. Acabou por desistir e seguir com a vida. Actualmente, é produtora de cinema. Está na ficha técnica de filmes como The Great Gatsby, de Baz Luhrmann, ou do iminente Gladiator II.

Alguns amigos, como Harold Ramis, desconfiaram de David Jove, o criador e produtor do New Wave Theatre, com quem Ivers mantinha uma relação conflituosa. Segundo algumas fontes, no meio da confusão instalada, Jove terá levado consigo lençóis ensanguentados do local do crime.

A história poderia figurar no mundo de Mulholland Dr., do amigo David Lynch, ou no livro Hollywood Babylon, de Kenneth Anger, que compila histórias macabras de Los Angeles e arredores. Ou poderia ser tema de mais um true crime.

Aparentemente, já foi. O podcast Peter and the Acid King, da autoria de Penelope Spheeris, a realizadora de Wayne’s World e que também era amiga do músico, tenta desvendar quem matou Peter Ivers.

A isto se chama entrar por um rabbit hole, escavando informações cada vez mais estranhas acerca de um assunto até há pouco tempo desconhecido.

Uma coisa é certa: depois de me inteirar sobre a figura de Peter Ivers e as circunstâncias da sua morte, «In Heaven» torna-se ainda mais enigmática, mais malsã.

Um-dois-três

Music for Four Guitars, de Bill Orcutt

Sabia (sei) muito pouco acerca de Bill Orcutt. O nome dizia-me alguma coisa. Muito vagamente. Guitarrista? Sim, tenho ideia. Mas ou muito me engano ou nunca tinha ouvido qualquer música dele.

Este verão, espreitei a programação do Jazz em Agosto e lá estava aquele nome outra vez, de que me lembrava nem sei bem de onde: Bill Orcutt. De todos os concertos, foi o que me chamou mais a atenção. Os bilhetes não eram muito caros, portanto decidimos ir.

Para me preparar para o concerto, ouvi o álbum no qual o concerto se ia basear, este Music for Four Guitars.

Levou-me aos primeiros discos dos Sonic Youth, quando tinham ambos os pés na no wave nova-iorquina e Lee Ranaldo e Thurston Moore ainda tocavam com Glenn Branca.

Na verdade, a música de Branca, sobretudo o seminal The Ascension (o que tem a capa de Robert Longo), é a mais parecida com Music for Four Guitars que conheço (claro que é ao contrário, Branca veio antes de Orcutt).

Ao vivo, Bill Orcutt apresenta-se com outros três guitarristas. Na boa tradição do jazz (a música do americano não tem muito de jazz, talvez só mesmo o espírito), cada um tem direito ao seu solo, ao seu momento. Mas o mais interessante é o jogo de guitarras.

Umas melodias sobem, outras descem. Umas vão para ali, outras para acolá. Encontram-se, desencontram-se. Às vezes, seguimos uma guitarra por caminhos cada vez mais retorcidos, outras, voltamos à que mantém o ritmo e nos segura.

É quase como se estivéssemos a olhar por um caleidoscópio (mas com os ouvidos) — outro trompe-oreille. As coisas nunca ficam iguais. E o mais curioso é que no álbum Bill Orcutt toca as quatro guitarras (portanto, anda a brincar consigo mesmo).

Depois do concerto, pus-me a ouvir a versão ao vivo do disco, Four Guitars Live. Fez-me confusão que Orcutt dissesse exactamente as mesmas piadas que ouvi em Lisboa, até as que pareceram absolutamente espontâneas.

Nos EUA, mesmo os músicos experimentais têm a veia de showbiz a latejar.

L’ultima notte di Amore, de Andrea Di Stefano

O mundo divide-se entre quem gosta de drones e quem os odeia. Os cinéfilos mais puristas não gostam deles, está claro. Associam-nos às telenovelas, à publicidade. Preferem os solavancos das imagens captadas num helicóptero.

Curiosamente, foi um desses cinéfilos que me recomendou este L’ultima notte di Amore, que começa com uma sequência de drone de uns quatro ou cinco minutos (o tempo do genérico sobre a noite de Milão).

A pessoa que me sugeriu o filme também o classificou como giallo. Um giallo policial, como os primeiros quatro de Dario Argento. Realmente, há um toque de extravagância visual em L’ultima notte, que até poderia vir daí, mas faltam-lhe as gabardines e as luvas negras do assassino.

Arrisco dizer que o estilo tem mais que ver com o realizador Andrea Di Stefano, que estudou e trabalhou nos EUA, do que com o giallo. Lembro-me do plano-sequência do estádio de futebol de El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, que vinha das séries norte-americanas, e encontro algumas semelhanças.

A ir repescar algum género do cinema italiano talvez fosse mais apropriado falar do poliziotteschi — os thrillers policiais dos anos 70. Quase desde os primeiros momentos, L’ultima notte está construído na base do aumento do ritmo cardíaco do espectador, cada vez mais tenso, até causar angústia.

Franco Amore, interpretado pelo extraordinário Pierfrancesco Favino (a sua cara bastava para fazer um filme), não pára, anda sempre no limite, de um lado para o outro, a tentar solucionar a encrenca em que se meteu. Um pouco como Adam Sandler em Uncut Gems.

Não sei se toda a gente vai gostar do final à Sopranos. Provavelmente, nenhum outro faria justiça ao que se passou antes.

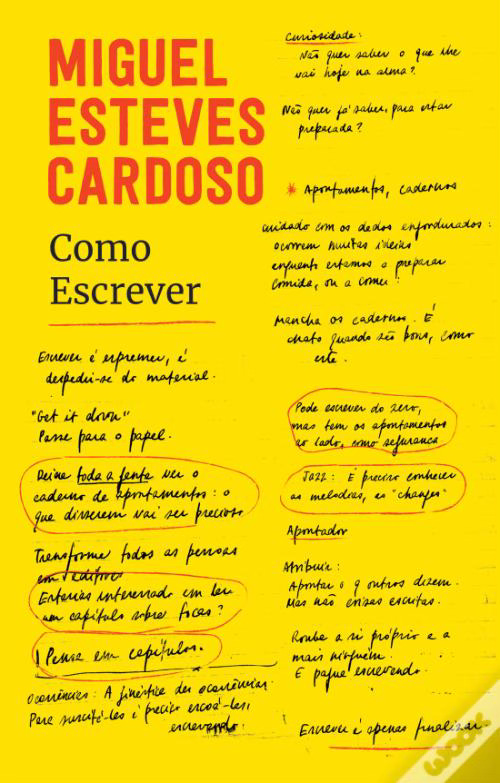

Como Escrever, de Miguel Esteves Cardoso

Parece mentira, mas antigamente Miguel Esteves Cardoso escrevia crónicas longuíssimas na última página do Independente todas as semanas.

Recordo uma em que se revoltava com o título Tarde Demais, do filme de José Nascimento. Deveria escrever-se «de mais». Gostei bastante do filme, mas nunca mais escrevi «demais» (a não ser que me refira aos restantes).

Ou outra em que revelava o orgulho de as filhas dizerem «muito obrigadas» quando estavam só as duas. Não fosse por Miguel Esteves Cardoso e acho que nunca teria entendido completamente esta questão do «obrigado».

É engraçado que tivessem sido estes dois textos sobre escrita que me ficaram gravados na cabeça. Ou sobre erros comuns, como se MEC fosse um proto-Manuel Monteiro (de quem obviamente li o Dicionário dos Erros Frequentes da Língua — este texto deve estar pejado deles).

Não há muito disso em Como Escrever, o how-to recentemente lançado pelo autor.

MEC adopta a escrita telegráfica que usa há anos nas crónicas diárias no Público, com muitos espaços entre parágrafos e parágrafos muito curtos: uma prosa-haiku (diz que é para a escrita respirar).

Se antes aprofundava os temas até à exaustão, hoje em dia fica-se pela superfície, pela palavra engraçada, pela expressão feliz, muito bonacheirão.

Dir-se-ia que dantes escrever era uma actividade vital à existência de Miguel Esteves Cardoso. Agora é uma forma de viver dos «rendimentos» da sua merecida reputação.

Mesmo que continue a apoiar-se no costumeiro tom tongue-in-cheek — aquilo que escreve não é para levar muito a sério, ou talvez seja, nunca se sabe —, sente-se falta do velho MEC, que se obcecava com minudências da língua.

Como how-to, Como Escrever é sofrível. Um par de conselhos interessantes (e óbvios). Há-de haver melhores para aí. Mas mesmo em piloto automático, ainda é um gosto ler Miguel Esteves Cardoso.

(No livro, MEC incita os leitores a escrever, mas a não publicarem. Como está bom de ver, não segui os conselhos até ao fim.)

Uma mixtape à antiga

Um presente de despedida.

Quando ainda fazia sentido, gostava de gravar canções para uma cassete, decidir a ordem em que cada uma entrava, criar uma narrativa. Queria ser como o Rob Fleming do High Fidelity.

Tenho pena que já não faça sentido.

Opto por uma playlist do Spotify. No lado A, juntei várias versões de «In Heaven». No lado B, agrupei simplesmente canções com heaven no título (forcei um bocado a entrada da dos Stone Roses e da dos Tavares, mas gosto das bandas).

Por hoje é tudo. Boa semana.

Quando Henry sobe para o palco e toca na Senhora do Radiador, desaparecem os dois (provavelmente para dentro de um episódio da terceira temporada de Twin Peaks).

Não confundir com a canção «Portrait of Jennie», celebrizada por Nat King Cole. Esta «Jennie’s Song» foi composta por Bernard Herrmann. A letra reza assim: «Where I Come From / Nobody Knows / And Where I Am Going / Everything Goes / The Wind Blows / The Sea Flows / Nobody Knows / And Where I Am Going / Nobody Knows».

Há outra, captada durante um concerto, que não é tão explosiva. Foi lado B de «Gigantic» e consta também da colectânea Complete B-sides.

Ao contrário da canção «Heaven» dos Talking Heads, em que o céu é mesmo um lugar tremendamente aborrecido e a evitar. Com a sua verbosidade, David Byrne explicita, enquanto Lynch, dizendo muito pouco, torna as coisas mais turvas, mais densas.

Mothersbaugh haveria de se tornar compositor de bandas sonoras: Bottle Rocket e Rushmore, de Wes Anderson, por exemplo.

Quem quiser saber mais sobre Peter Ivers, pode ler In Heaven Everything is Fine: The Unsolved Life of Peter Ivers, escrito por Josh Frank (que assinou também Fool the World: The Oral History of a Band Called Pixies). Ou se não estiver para isso, este artigo da Entertainment Weekly, que está bastante bem escrito.

Mais Heaven (só com músicas que já tinha aqui guardadas no Spotify): https://open.spotify.com/playlist/4TRPW2tG2B7ofFlIc9xoHy?si=ef3fe052ab654eed

Gostei muito, João. Boa companhia neste fim de tarde de domingo. Abraço e até para a semana.

Arranjei tempo para ler tudo e gostei. Em especial da referência aos Tuxedomoon que foi durante muitos anos a minha banda favorita. Já o Eraserhead é filme que me deixa mal disposto.