Michael Powell e Emeric Pressburger tomam conta desta edição do Diga-se de Passagem, a propósito do documentário Made in England, de David Hinton e Martin Scorsese, sobre a obra da dupla.

E ainda: o primeiro álbum dos Golden Palominos, a banda de Anton Fier (e Bill Laswell e Arto Lindsay e John Zorn); A Philosophy of Walking, o livro de Frédéric Gros sobre andar a pé.

Se usarem os links da Amazon e da Wook para comprarem livros ou DVD, recebo uma pequena comissão. É uma forma de ajudarem o Diga-se de Passagem.

Não há texto sobre cineastas ingleses, excluindo talvez Hitchcock, que não comece com a famosa boutade de François Truffaut de que «cinema inglês» era uma «contradiction dans les termes».

Este é só mais um exemplo.

O Luís Miguel Oliveira também começa assim a crítica a Made in England: The Films of Powell and Pressburger, o documentário de Martin Scorsese sobre a dupla de realizadores, agora disponível na plataforma da Filmin e em DVD.

O próprio título do documentário parece querer fazer pouco de Truffaut, quase como uma afirmação de nacionalidade (embora só Powell fosse inglês), mas refere-se ao carimbo no final da cópia de The Tales of Hoffman que Scorsese costumava requisitar numa biblioteca de Nova Iorque quando era miúdo (e que curiosamente disputava com outro futuro cineasta: George A. Romero).

Cinéfilo incurável

Made in England não é oficialmente de Scorsese — foi realizado por David Hinton —, mas «é» totalmente dele. Aliás, é difícil imaginar versão mais pessoal deste tipo de documentário, normalmente tão próximo do didactismo puro e duro.

Além de ter sido amigo íntimo de Michael Powell (a montadora Thelma Schoonmaker, a colaboradora mais antiga do realizador nova-iorquino, foi casada com o inglês), Scorsese é... Ia escrever um «admirador», mas isso seria um eufemismo de todo o tamanho. Scorsese é apaixonado pela obra de Michael Powell e Emeric Pressburger.

E é como apaixonado que conduz a empreitada.

Apesar da idade avançada (fez 82 anos em novembro) e de já não ser a «picareta falante» de antigamente (há não muito tempo, era capaz de ser das pessoas que falava mais depressa de maneira compreensível), o entusiasmo de Scorsese não é muito diferente do de A Personal Journey Through American Movies, que continua a ser, a par de New York, New York, Casino e The Age of Innocence, uma das suas obras-primas.

A Personal Journey, documentário sobre cinema norte-americano, realizado em meados dos anos 90, por alturas do centenário do cinema, é deliciosamente subjectivo. Scorsese atira fora o cânone que estamos fartos de conhecer e substitui-o pelas suas memórias, as suas paixões, as suas obsessões. Um exercício não muito diferente do que fazia João Bénard da Costa à época nas páginas d’O Independente1.

Tanto um como o outro contaminam-nos com o seu entusiasmo transbordante, o arrebatamento, a verve... Numa palavra, a cinefilia. No sentido mais literal de amor pelo cinema.

Eu, felizmente, nunca me curei da doença que me transmitiram.

O gongo e a flecha

Estou em crer que o primeiro filme de Powell e Pressburger que vi foi The Life and Death of Colonel Blimp na ARTE, na versão original com legendas em francês, amarelas2. Devia ter uns dezoito anos. Como o canal franco-alemão não estava sintonizado no televisor da cozinha, tive de jantar num sofá em frente ao da sala, com um tabuleiro ao colo. Ou terá sido The Red Shoes?

Tanto faz, foi amor à primeira vista3. Não posso asseverar, mas no momento em que a seta embateu no alvo dos Archers, no início do genérico, já estava apanhado. Até talvez um pouco antes, quando o homem bateu no gongo da Rank.

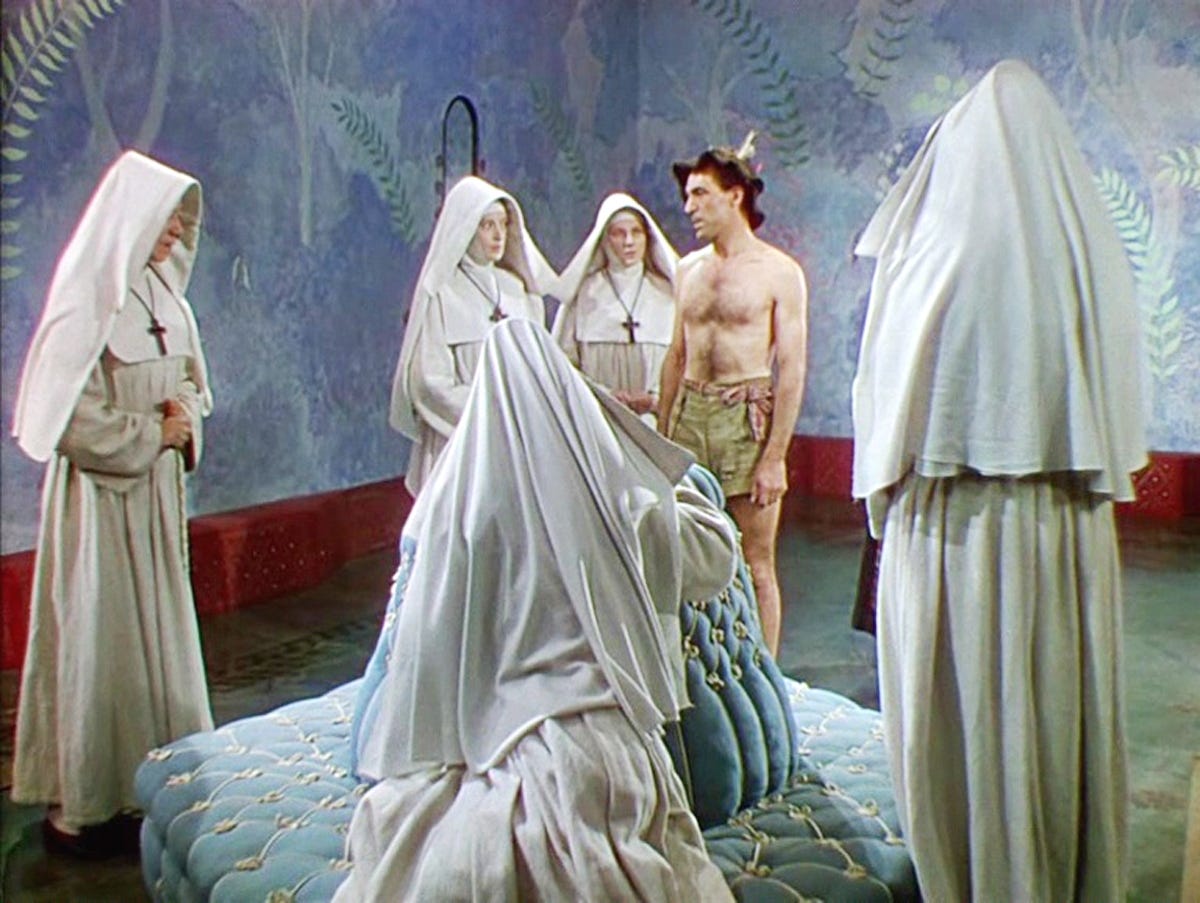

Na crítica a Made in England, o Luís escreve que Powell e Pressburger foram uma «anomalia» do cinema britânico. Eu vou mais longe: foram uma «anomalia» do cinema em geral. Poucos levaram o artifício do cinema até ao paroxismo, poucos procuraram maravilhar tão intensamente — em vez da lágrima de Kim Hunter, os agentes do Céu poderiam vir recolher o brilho nos olhos dos espectadores, a pensar para si mesmos: «foi para isto que se inventou o cinema».

Combinar as palavras «magia» e «cinema» será sempre perigoso e não há expressão mais confrangedora do que «magia do cinema», mas quero usá-la para definir a obra de Powell e Pressburger. Magia, entenda-se, no sentido de Orson Welles, ou seja, dos truques de câmara, de montagem, de fotografia.

Do precipício de Black Narcissus pintado no matte sobre a terra plana; da bola de pingue-pongue fixa no ar, enquanto David Niven se movimenta à volta dela, em A Matter of Life and Death; mesmo da cena do duelo de Colonel Blimp, na qual a câmara se afasta da acção e sobrevoa a noite, para espanto de toda a gente. Não é propriamente um truque, mas desorienta.

Depois surgem as cores. As cores quentes, flamejantes. O vermelho das sabrinas de Moira Shearer, do cabelo de Deborah Kerr, dos lábios de Kathleen Byron.

Das cinco obras-primas indiscutíveis de Powell e Pressburger, apenas uma é a preto-e-branco: I Know Where I’m Going! (fica a ressalva: nunca vi A Canterbury Tale). Três são a cores — The Red Shoes, Black Narcissus, Colonel Blimp. E uma é as duas coisas: A Matter of Life and Death.

Embora nunca perdessem um humanismo de pés bem assentes no chão (o outonal Colonel Blimp) nem o optimismo apropriado à justa luta em que a Inglaterra se via envolvida na altura em que fizeram a maioria das suas obras-primas (cujo exemplo maior até foi realizado depois da Segunda Grande Guerra: A Matter of Life and Death), borbulhava uma sensualidade pagã no cinema da dupla que haveria de rebentar no folk horror britânico poucas décadas depois.

Em Black Narcissus, o Mr. Dean de David Farrar diz, a respeito do convento onde se passa quase toda a acção: «there’s something in the atmosphere that makes everything seem exaggerated». A fala de Farrar poderia servir para descrever a obra de Powell e Pressburger.

O cinema dos dois era exagerado, extravagante, desbragado. A roçar o insuportável. O próprio Bénard da Costa, que adorava os filmes da dupla, sobretudo Gone to Earth (feito para David O. Selznick e Jennifer Jones), escreveu que estes eram «obnóxios e esdrúxulos».

Os anti-galãs

Seria injusto não referir Jack Cardiff e Alfred Junge, grandes responsáveis pela luxúria visual da filmografia de Michael Powell e Emeric Pressburger. E outros colaboradores recorrentes como o compositor Brian Easdale ou os actores David Farrar, Raymond Massey, Marius Goring e as já mencionadas Byron, Kerr e Shearer.

Mas sobretudo Roger Livesey e Anton Walbrook.

Em Colonel Blimp, os dois disputam o amor da primeira versão de Deborah Kerr (que interpreta três personagens), mas não são exactamente muito charmosos, nem irresistíveis. Dir-se-ia que Kerr, mais bonita e desejável do que nunca, conseguia melhor do que qualquer um deles.

No entanto, mesmo para um homem heterossexual, é difícil não ficar caidinho por Livesey em I Know Where I’m Going! ou por Walbrook em The Red Shoes... Nas comédias românticas, a identificação com o elemento masculino tem qualquer coisa de enamoramento. Basta pensar em Cary Grant. Que homem não quis ser como ele? E o que é que isso quer dizer exactamente?

Escrevia eu, é impossível não nos encantarmos com a voz grave de Roger Livesey, com aquele sotaque raspado, a maneira estranha de falar (que faz lembrar o primeiro impacto com Adam Driver). Toda a gente percebe a fraqueza da decidíssima Wendy Hiller perante aquele espírito livre, toda aquela nobreza. Como toda a gente entende o fascínio de Moira Shearer por Walbrook, por mais severo, duro e inflexível que seja. Ou exactamente por causa disso. Existe na sua obstinação algo de profundamente perturbador.

Não faço ideia se Powell e Pressburger estavam cientes desta sua propensão, mas logo nos primeiros filmes, Spy in Black e Contraband, tentaram criar um galã a partir do mais improvável dos actores: Conrad Veidt. (Proposta mais difícil só se tivessem pegado em Peter Lorre.)

A espantosa cara de Veidt, o Cesare de Das Cabinet des Dr. Caligari, foi feita para papéis de vilão, o vizir apaixonado de The Thief of Bagdad (co-realizado por Powell, mas que é mais um filme do produtor Alexander Korda), que inventava brinquedos maravilhosos e perigosos, ou o odioso major Strasser, cuja morte sela a amizade entre Rick e o capitão Renault no final de Casablanca.

Nem a dupla Powell e Pressburger conseguiu fazer dele um herói garboso.

Os arqueiros

Imre József Pressburger nasceu no Império Austro-Húngaro, sendo um produto desse nutritivo caldo cultural. Na Alemanha, foi-se especializando como argumentista de cinema, ao serviço da UFA. Quando chegou a Inglaterra, fugido dos nazis, adoptou o nome Emeric e os trejeitos dos nativos.

Segundo consta, foi ficando mais britânico do que os próprios britânicos. De tal forma que o neto Kevin McDonald, realizador do documentário One Day in September e da ficção The Last King of Scotland, chamou Making of an Englishman à biografia que fez do avô (infelizmente, não a consigo encontrar em lado nenhum).

Michael Powell escreveu a própria biografia, um tomo gigantesco, que antigamente vinha em dois volumes — eu tenho o primeiro algures, já o tentei ler mais do que uma vez, mas nunca consegui avançar para lá da Cantuária, onde o realizador passou a infância e a adolescência.

Depois de Gone to Earth e The Tales of Hoffman, a estrela dos Archers (nome da companhia que criaram) foi caindo. Pareciam cada vez mais antiquados, fora do tempo. Até quando tinham um êxito de bilheteira, já não era a mesma coisa. Aqui há uns anos, fui ver The Battle of the River Plate — realizado em meados dos anos 50 — à Cinemateca. Ia todo contente, mas depressa me desiludi: o filme é chato, sensaborão. Pior: podia ser de qualquer outro cineasta.

Após a separação da dupla, Powell ainda realizou a solo o infame Peeping Tom, mais indigesto do que qualquer Hitchcock, que lhe arruinou a carreira e pôs quase todos contra ele. Foi preciso vinte anos e que Scorsese e Francis Ford Coppola lhe dessem a mão para que a obra fosse reavaliada.

Para uns, a melhor dupla de realizadores serão os irmãos Coen ou os irmãos Safdie (ambas as irmandades criativas foram entretanto terminadas). Para outros, Jean-Marie Straub e Danièle Huillet.

Para mim, nem sequer há discussão: Powell e Pressburger, sempre.

Breves impressões

Sobre filmes, discos, séries, livros. Podem ser recentes ou antigos. Desde que me despertem a curiosidade e o interesse.

The Golden Palominos, de The Golden Palominos

O nome Golden Palominos soava-me familiar. Era daquelas bandas que nunca tinha realmente ouvido com atenção, mas que me devolvia aos tempos da Xfm — talvez fossem referidos pelos locutores da estação ou na imprensa especializada da altura.

(Um pouco como com os Afghan Whigs: eram quase míticos nos tempos em que só se encontrava música nas lojas. Quando os ouvi finalmente, não lhes achei muita graça.)

Por alguma razão, tinha os Palominos como próximos dos Mazzy Star. Não andava assim tão longe: havia uma cantora e a banda roçava o country mais sonhador.

Mas mal sabia eu que era um projecto do baterista Anton Fier — que tocou nos Feelies, nos Lounge Lizards e nos Pere Ubu — e incorporara, ao longo da sua existência, várias luminárias do avant-garde nova-iorquino dos anos 80: John Zorn, Bill Laswell, Arto Lindsay.

Aliás, foi ao escrever sobre Lindsay que ouvi o primeiro álbum da banda, auto-intitulado The Golden Palominos. Que não pode estar mais longe dessa imagem delicodoce e lassa que eu tinha.

Logo à primeira canção, «Clean Plate», Fier atira-se à bateria desenfreadamente, levando tudo à frente, incluindo os outros membros da banda. Em «Under the Cap», Lindsay guincha e solta gritinhos (que anunciam os de Roger Rabbit no filme com o seu nome), enquanto Zorn faz sons de cavalinho no saxofone.

«Unrelentlessly relaxing», grita Lindsay às tantas; um oxímoro no qual só um dos significados faz verdadeiro sentido. Não há nada de relaxante na cacofonia geral praticada pelos Palominos.

Nem quando ensaiam aquele funk estilo Liquid Liquid — que haveria de desaguar no hip hop («White Lines») — em «Cook Out». O mais que conseguem alcançar é um avant-funk escanifobético e cubista que deixaria o saxofonista James Chance (especialista no género) de sobrolho levantado.

Ainda bem.

A Philosophy of Walking, de Frédéric Gros

Apesar de ler bastante na língua de Kazuo Ishiguro, Alfred Molina e Bukayo Saka, não tenho o hábito de procurar traduções em inglês de livros noutras línguas. Se soubesse que havia uma versão portuguesa de Marcher, une philosophie, provavelmente não teria comprado A Philosophy of Walking.

Mas encontrei o livro em Berlim, quando fomos lá em Maio. Estava à entrada da livraria, em cima de uma mesa. Bastou-me folhear umas páginas para decidir comprá-lo, até porque as gravuras a verde (exclusivas desta edição) me encantaram.

Gosto de andar. Gosto sobretudo da ideia de andar. E estava-me a apetecer ler ensaios. Portanto, ler alguém a discorrer sobre andar a pé pareceu-me interessantíssimo.

Para mais, percebi que Frédéric Gros pegava em escritores e pensadores — Arthur Rimbaud, Friedrich Nietzsche, Henry David Thoreau — e tecia pequenas biografias de cada um à volta das caminhadas que fizeram (talvez o melhor do livro).

Não é por acaso que o subtítulo do original é «uma filosofia». Andar, caminhar, fazia parte da maneira de pensar de quase todos os mencionados. Nietzsche, que haveria de enlouquecer (foi neste livro que soube que ele tinha ficado louco) depois de uma longa peregrinação (fica o aviso), dizia que qualquer pensamento que tivesse sentado não valia nada.

Gros, ele próprio um caminhante, descreve as suas aventuras pelos trilhos, montes e vales da Europa como experiências quase místicas. E professa ele mesmo a filosofia de que caminhar é a desaceleração obrigatória neste mundo que funciona a uma velocidade quase epiléptica.

Eu também demorei a ler o livro, não porque estivesse a saboreá-lo calmamente, mas porque por vezes emperrava num capítulo ou outro. A tradução não me pareceu má, mas não era fluida. Até fiquei com vontade de ler Caminhar traduzido por Inês Fraga.

Por hoje é tudo. As palavras são minhas. A revisão é da Beatriz Marques Morais. Tenham uma boa semana. Até ao próximo domingo.

Fiquei sempre com inveja de Carlos do Carmo Carapinha, nome que reconhecia dos blogues e do Twitter, por ter sido mencionado no texto sobre A Matter of Life and Death. Que honra (mesmo que Bénard duvidasse da existência de alguém assim chamado).

O À pala de Walsh por pouco não se chamou Legendas Amarelas, o consenso resultante das inúmeras reuniões para decidir o nome do site, e só à última se deu o volte-face. Teria sido uma história diferente.

Paixão mais fulminante só Les parapluies de Cherbourg, que passou no programa O Filme da Minha Vida da RTP2, no qual alguns notáveis explicavam a Inês de Medeiros as suas preferências cinéfilas. Já não me lembro que convidado escolheu o filme de Jacques Demy, mas sei que esteve ligado à realização do mesmo.

Ouso dizer que atualmente prefiro o Scorsese historiador ao realizador (não vi o documentário sobre Powell & Pressburger, mas a série A Personal Journey Through American Movies é realmente uma joia). Belo texto, João! Apaixonado e atento.

Supimpa!