A dramaturga Annie Baker é obcecada por pausas.

Na introdução à sua peça Circle Mirror Transformation (e repete-se na introdução às seguintes), vai à minúcia de indicar quanto tempo devem durar («uma pausa deve ter pelo menos dois segundos»; «uma pausa longa deve ter aproximadamente quatro segundos»). E avisa os actores cheios de vontade de se apressarem:

«Sem os silêncios, a peça é uma sátira, e com os seus silêncios é, espero, uma pequena e estranha meditação naturalista sobre o teatro, a vida, a morte e a passagem do tempo.»

Curiosamente, esse é um dos defeitos de Janet Planet, a primeira longa-metragem de Baker (que já escreveu oito peças de teatro1): pende de mais para a sátira. O problema nem serão as pausas: o filme é rico em silêncios; aliás, é bem menos palavroso do que qualquer das peças da dramaturga.

Talvez esteja nas personagens daquele mundo meio hippie, meio new age e totalmente Thoreau2 — a mãe acupunturista; a amiga que acabou de abandonar um «culto»; o namorado monossilábico; o artista manipulador; até mesmo Lacy, a protagonista pré-adolescente que nos guia —, que roçam perigosamente a caricatura.

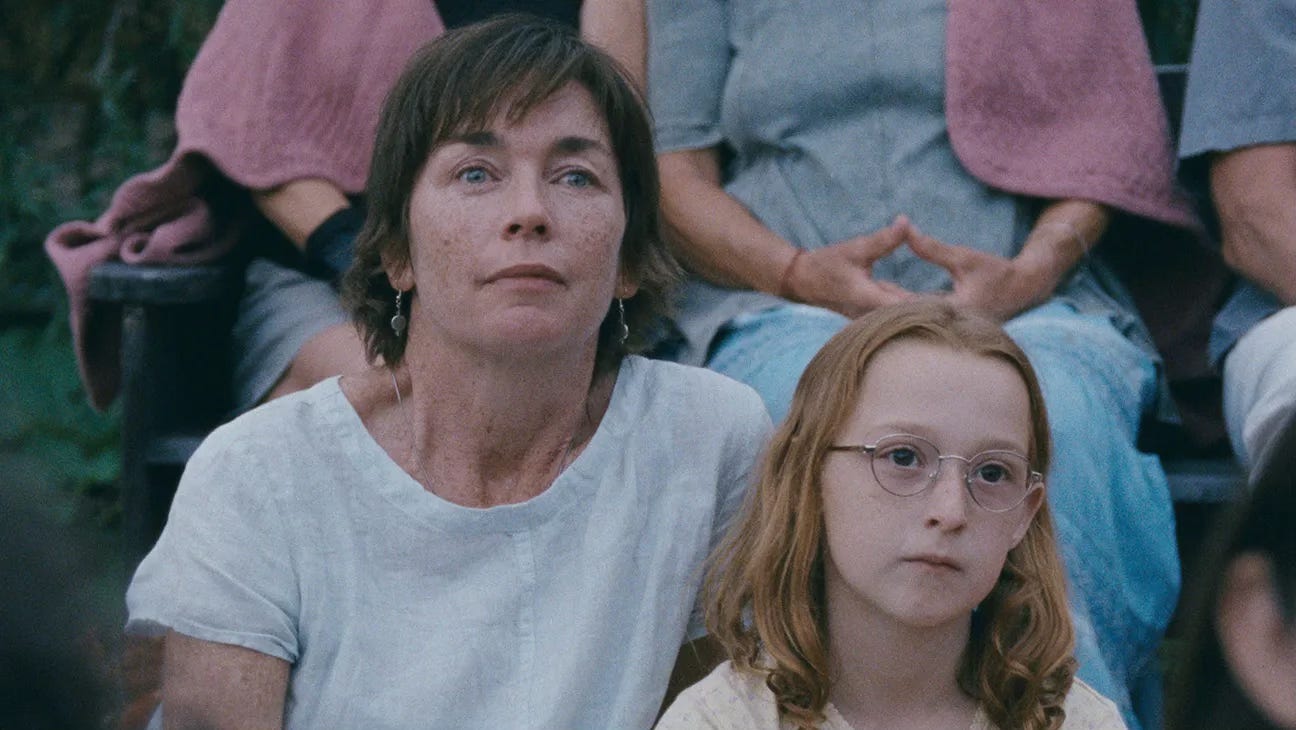

Percebe-se que Baker desenhou as personagens para os actores brilharem — Janet Planet é um filme de actores, no sentido que é feito e pensado para eles — e terá exagerado no traço. Os actores devem adorá-la. Elias Koteas, Will Patton e Sophie Okonedo parecem estar a divertir-se bastante. E Annie Baker oferece à pequena Zoe Ziegler (que não se importa minimamente de ser desagradável, o que é extraordinário numa criança) e a Julianne Nicholson (que consegue conservar o mistério à flor daquela pele sardenta) dois papelões. Mas o filme sofre com isso. Nunca senti esse «traço grosso» nas personagens das suas peças.

A verdade é que é a primeira vez que tenho acesso a algo escrito por Annie Baker em que a «encenação» já vem embutida. Quer dizer, vi os espectáculos O Cinema e Os Aliens dos Artistas Unidos, ambos encenados por Pedro Carraca3, mas nunca vi as encenações originais das peças, que tiveram, pelo menos, um contributo forte da dramaturga. Será que o meu desagrado é com a sua mise-en-scène?

Problemas de adaptação

A passagem do teatro para o cinema tem tido experiências muito bem sucedidas em tempos recentes. O casal de dramaturgos Celine Song — autora do autobiográfico e multi-premiado Past Lives — e Justin Kuritzkes — argumentista de Challengers4 e do anunciado Queer, ambos de Luca Guadagnino — safou-se extremamente bem.

Annie Baker dificilmente atingiria esse tipo de sucesso e a crítica norte-americana até tem sido elogiosa. A desilusão é mais minha do que outra coisa, embora não saiba apontar para o motivo do «falhanço».

As peças de Baker desenvolvem-se num espaço único — ou uma sala de cinema ou as traseiras de um café ou um centro recreativo ou uma pequena pensão. A transição para o cinema obrigou-a naturalmente a deslocar-se (há vários cenários em Janet Planet, pese embora a casa na floresta seja o mais importante) e perde-se, portanto, a concentração do lugar.

O que propicia à sensação de desnorte do filme, que não sabe muito bem para onde quer ir, ou que talvez não queira ir a lado algum. Há pouca coisa a acontecer. Mas também não acontece assim tanta coisa nas peças de Annie Baker e não me queixo — parafraseando Tarantino, Os Aliens é tão hanging-out play quanto Rio Bravo é um hanging-out movie. Não, não será por aí.

Poder-me-á ter afastado a demanda pelo simbólico, pelo surreal, que parte com certeza do fascínio de Annie Baker pela obra Apichatpong Weerasethakul. Apesar de partilhar a admiração pelo realizador tailandês, aquela espécie de realismo mágico pelo qual a agora realizadora envereda não parece favorecê-la. O happening na floresta, com aqueles animais gigantones, aposta nesse lado «mágico» e consegue ser encantadora, mas o desaparecimento abrupto e súbito de uma personagem a meio do filme é demasiado forçado5. Resvala mesmo para o pretensioso (que é o que se costuma dizer de uma obra com mais olhos do que barriga).

Também sinto falta dos diálogos, ponto forte da dramaturga e território onde toda a acção se realiza na sua obra. De resto, os momentos mais empolgantes do filme são de confronto verbal, quando aquelas personagens armadas ao beatífico se chateiam umas com as outras. As personagens de Annie Baker magoam-se, ferem-se, manipulam, regozijam-se, sondam, amedrontam-se, através das palavras, através daquilo que deixam por dizer. São tanto mais cortantes e agressivas quando começam a falar de outras coisas. Naquele registo aparentemente simples e coloquial, naturalista (a dramaturga emula bem a «maneira como as pessoas falam»), o não-dito tem tanta força quanto o que é proferido6.

Só que em Janet Planet, Annie Baker preocupou-se demasiado com as pausas e esqueceu-se de construir os diálogos à volta — as personagens são demasiado lacónicas, reforçando o tom satírico do filme.

Os fantasmas de Annie Baker

Escrevo que os diálogos de Annie Baker são naturalistas e que o «realismo mágico» de Janet Planet me desconcertou e sinto que tenho de me contradizer: sempre houve uma dose de fantástico, um toque de sobrenatural no seu teatro.

John é o caso mais evidente: parece uma ghost story oitocentista (se em mil e oitocentos houvesse telemóveis). O John titular (que pode não ser um só) assombra as vidas de duas mulheres, uma de trinta anos, outra de oitenta, e o pequeno bed & breakfast em Gettysburg7. É uma presença constante, malsã, ameaçadora, destrutiva. É o fantasma mais literal da obra de Baker. Mas nas restantes peças, pressente-se, intui-se, uma nuvem negra que jamais se dissipa, que não é possível vislumbrar, um mal que não se pode nomear, sob o risco de começar a ditar as regras (e dita)8.

O «espectro» desvela-se no misterioso espectador adormecido de O Cinema; no protagonista ausente do segundo acto de Os Aliens; no salto temporal de Circle Mirror Transformation; no já referido John.

O que é que falta a Janet Planet? Se responder que é Annie Baker, que ela é o grande fantasma do seu cinema, estarei a correr o risco de ser tão pretensioso quanto ela. E não estou certo, sequer, de ter razão. Mas resulta bem como conclusão a este texto.

Uma nota final

Falei nos Artistas Unidos e nas óptimas encenações das peças de Annie Baker (que me revelaram dois actores notáveis: Rita Cabaço e Pedro Caeiro) e aproveito para assinalar que a companhia formada por Jorge Silva Melo continua sem casa própria (desde que foi despejada em Julho do Teatro da Politécnica) e que, por isso, está em risco de deixar de existir.

Como apaixonados pelo teatro, como pessoas preocupadas com a cultura em Portugal, como cidadãos de Lisboa, temos o direito e o dever de exigir uma casa para os Artistas Unidos.

Entre as quais The Flick (estreou-se em Portugal como O Cinema), que lhe mereceu o Prémio Pulitzer.

Mãe-Terra-pauzinhos, como dizia, com graça, um amigo meu.

Publicados na colecção Livrinhos de Teatro dos Artistas Unidos, na altura ainda em colaboração com a Livros Cotovia, entretanto desaparecida — hoje em dia, a colecção prossegue com as Edições Snob. As traduções são de Francisco Frazão e Mariana Maurício, respectivamente.

«Adaptação» para o mundo do ténis e para os dias de hoje de Design for Living de Noël Coward (a última peça encenada por Jorge Silva Melo, com o nome Vida de Artistas) e de Ernst Lubitsch.

Quando foi ao armário da Criterion Collection, Baker não escondeu o arrebatamento por Lung Bunmi Raluek Chat (O Tio Boonmee que se Lembra das suas Vidas Anteriores), e disse que chegou a filmar a personagem a desaparecer dentro do plano, quase como forma de homenagem, mas decidiu não o incluir.

Annie Baker não deve ter achado muita graça a que a sinopse no site na A24 explicite que o filme é sobre «the ineffability of a daughter falling out of love with her mother».

John lembra vagamente a primeira história da série de televisão Sapphire & Steele, um belo exemplo do folk horror que grassava pela televisão inglesa até aos anos 8o e que talvez possa vir a ser o tema de uma próxima newsletter.

Alguém comparou Baker a Tchékhov (já não me lembro quem), mas diviso mais facilmente a influência do soturno e sombrio Ibsen.