À beira do fim

David Bowie e Ryuichi Sakamoto: o último suspiro perante a inevitabilidade da morte

Um dos primeiros livros do Inspector Maigret de Georges Simenon (provavelmente o meu detective imaginário preferido1) começa com a descrição do que vai na cabeça de um condenado à morte a horas da execução.

Ryuichi Sakamoto em Playing the Piano 2022, a última prestação ao vivo do músico japonês, lançada em streaming.

Não tenho a certeza do título do romance (são quase setenta os que Simenon dedicou a Maigret), mas, pela minha pesquisa não muito aturada, deve ser Maigret e o Condenado à Morte, editado na Colecção Vampiro da Livros do Brasil (é o n.º 527 e foi reeditado pela Porto). Não tenho o livro à mão, nem sei exactamente onde encontrá-lo (já o li há mais de vinte anos), por isso não posso confirmar.

Lembro-me de me ter impressionado, de me ter feito sentir pela primeira vez por que tormentos passa uma pessoa que sabe, sabe realmente, que tem os dias contados. A sentir não, que teria de me suceder o mesmo. Mas a pressentir a claustrofobia, a angústia, o medo daquele homem. Um jovem. Um meliante que se meteu numa encrenca qualquer, que talvez tenha matado, talvez fosse inocente, já não sei2.

Todos nós, seres humanos, sabemos que vamos morrer um dia. Sabemos, mas fazemos por esquecer. Deitamos esses pensamentos para trás das costas (ou melhor, para a frente, para um futuro quanto mais longínquo melhor).

Mas um condenado à morte não o pode fazer. Quando muito, pode esperar por um salvador, como Clint Eastwood em True Crime, que o resgate no último segundo3.

Quem tem cancro terminal também é um condenado à morte. Mas, ao contrário do que acontece no cinema e na literatura, ninguém o pode salvar, não pode recorrer a nenhum herói.

Artistas no confronto com a morte certa

Os passageiros dos aviões que embateram no World Trade Center estavam certos de que não escapariam. E quiseram deixar mensagens aos entes queridos, como que a reconfortá-los pela perda iminente. Algumas estão por aí, na Internet, mas eu não consigo ouvi-las, é demasiado doloroso.

Porém, os familiares das vítimas, quem quer que lhes fosse próximo, devem ter agradecido.

A despedida é importante.

David Bowie sabia que ia morrer quando estava a escrever e a gravar Blackstar. Performer consumado até ao fim, preparou tudo para que o álbum saísse na data do seu aniversário, a 8 de Janeiro de 2016, talvez pensando que se morresse nesse dia, melhor ainda, seria o último golpe de publicidade do homem perpetuamente sedento de atenção, o grand finale perfeito. Atrasou-se dois dias.

Só as pessoas mais chegadas sabiam sequer que estava doente. O choque talvez fizesse parte da proposta, do espectáculo terminal, ou talvez quisesse anular a morte, esconjurá-la. Bowie deixou-nos vídeos para duas canções e o melhor dos seus últimos álbuns (supostamente chamou-lhe Blackstar porque o tumor que o matou parecia uma estrela negra; uma história boa de mais para acreditar nela).

Ryuichi Sakamoto, que contracenou com Bowie em Merry Christmas, Mr. Lawrence, de Nagisha Ōshima, previa que ia morrer quando se sentou em casa a gravar 12.

Sabemo-lo porque as canções trazem no título as datas em que foram gravadas — «20210310» é a primeira, depois «20211130», e por aí em diante; a última é de Março de 2022 — e o cancro que acabaria por matá-lo foi diagnosticado a 21 de Janeiro de 2021. Sakamoto morreria a 28 de Março de 2023, dois meses depois de o álbum ser lançado.

Dir-se-ia que em 12, Sakamoto procura acalmar a visão da morte, atingir a aceitação possível do inaceitável, do inevitável. Porventura, quis apaziguar-se tocando aquelas pequenas peças ao piano e ao sintetizador. Mas lá atrás, ouve-se a respiração do músico japonês. Parece em esforço, ou talvez a sofrer. Solta-se uma nota dissonante. Da placidez paliativa, brota qualquer coisa, que não é bonita nem tranquila.

Há tristeza, há melancolia, mas também há raiva, há persistência. Há vida.

Outros artistas, músicos e cineastas, despediram-se com um último suspiro criativo: Leonard Cohen e You Want it Darker; João César Monteiro e o filme-testamento Vai e Vem (como diz o crítico de cinema Luís Miguel Oliveira, o plano do olho do realizador, que se fixa na rigidez do freeze frame final, fica como a «eternidade possível»); J Dilla e Donuts (embora haja quem diga que não foi ele que finalizou o álbum).

Outros ainda disseram adeus sem saber que se iam embora. Steve Albini — que morreu de ataque cardíaco — deixou um excelente álbum de Shellac — To All Trains — que termina com o premonitório «I Don’t Fear Hell», em que canta que, se houver Inferno, ao menos há-de conhecer toda a gente.

Uma coisa é certa. Da vida, ninguém sai vivo. Simenon já morreu. Maigret não tem idade para estar vivo. O condenado salvo por Clint Eastwood há-de morrer um dia. O próprio Eastwood há-de morrer noutro (embora pareça empenhado em que tal não aconteça). Quem está a ler isto também. E eu também. Nós todos.

Por isso é que não gosto de ler biografias: as pessoas morrem sempre no fim4.

Sugestões da semana

Beautiful Girls, de Ted Demme

Só tinha visto Beautiful Girls uma vez, em casa, numa cassete de vídeo, há quase trinta anos. (Agora, vi-o em casa, no meu computador.)

Eram outros tempos, quando alugávamos filmes nos clubes de vídeo. Não sabíamos bem ao que íamos, escolhíamos pela sinopse na contracapa, pelos actores, talvez pelos realizadores (a que começava a ligar a sério). Muitas vezes, não era eu que alugava, era a minha mãe, que via basicamente todas as novidades.

Deve ter sido ela que alugou este filme. Já não me lembro. Também posso ter sido eu. Talvez tenha lido a crítica no Expresso que me terá deixado boa impressão. Insuficiente, no entanto, para o ir ver à sala.

Eram outros tempos, de facto, em que filmes deste tipo, de média dimensão, eram o pão nosso de cada dia nas salas e nos clubes de vídeo. Lembro-me de ter simpatizado com a personagem do Timothy Hutton, de achar graça à de Natalie Portman, à época ainda adolescente.

Relembrei-me, ao rever agora, como aquele mundo — de uma cidadezinha de New England, cheia de neve — me é familiar, não de conhecê-lo bem, mas de o ter encontrado em tantos filmes americanos. É um ambiente confortável.

Gosta-se daquelas personagens (Matt Dillon é óptimo), daquele grupo de amigos, uns perdidos, outros a encontrarem-se. Gosta-se de passar tempo com eles. Beautiful Girls é um hanging out movie, como só Richard Linklater ainda faz (ou talvez já nem ele).

(A única coisa desconfortável é o assomo de relação entre Hutton e Portman — ela tem treze anos, ele vinte e tal. Ou é altamente problemática ou é perfeitamente inocente, nem consigo dizer bem, até porque a personagem dela fala como se tivesse trinta e tal e estivesse numa screwball comedy.)

(O seu a quem de direito: revi Beautiful Girls, depois de ter lido este texto de Cole Haddon, que tem uma excelente newsletter sobre escrita. Noutra edição da mesma, entrevistou o argumentista do filme, Scott Rosenberg.)

Baby J, de John Mulaney

Fui perdendo o hábito de ver specials de comédia. Acho que ainda não recuperei da desilusão com Louis C. K., um comediante extraordinário, que revelou não ser grande coisa como pessoa (como tanta gente; mas quanto maior a admiração, a identificação, porque não dizê-lo, maior a decepção).

John Mulaney também tem problemas pessoais. Baby J, lançado na Netflix no ano passado, é basicamente uma sessão de terapia, com toques de auto-crítica (obrigatória hoje em dia, talvez).

No início da pandemia, Mulaney foi alvo de uma intervenção por parte dos amigos (quase todos famosos: Seth Meyers, Fred Armisen). Na altura, estava completamente dependente de várias drogas, legais e ilegais. O espectáculo é quase todo sobre isso. E é hilariante.

Dantes, achava que não gostava de John Mulaney. Passo a explicar porquê: Mulaney aparecia dois ou três segundos (num anúncio da Comedy Central, acho eu) a gritar «this is the height of luxury!» e decidi que não prestava para nada e que a voz dele me irritava (a voz dele é um tanto irritante, de facto).

Mas Kid Gorgeous e The Comeback Kid desenganaram-me. Apesar do ar de parvo (de que se aproveita, contrapondo-o ao seu estilo de vida nocivo), tem uma veia auto-destrutiva (acentuada em Baby J), um humor corrosivo, às vezes cruel, sem nunca ser boçal, que me faz rir com gosto.

John Mulaney é mesmo dos melhores comediantes da actualidade. (Não sou propriamente especialista na matéria, portanto se alguém quiser corrigir-me, por favor faça-o. Sou todo ouvidos. Ou olhos, neste caso.)

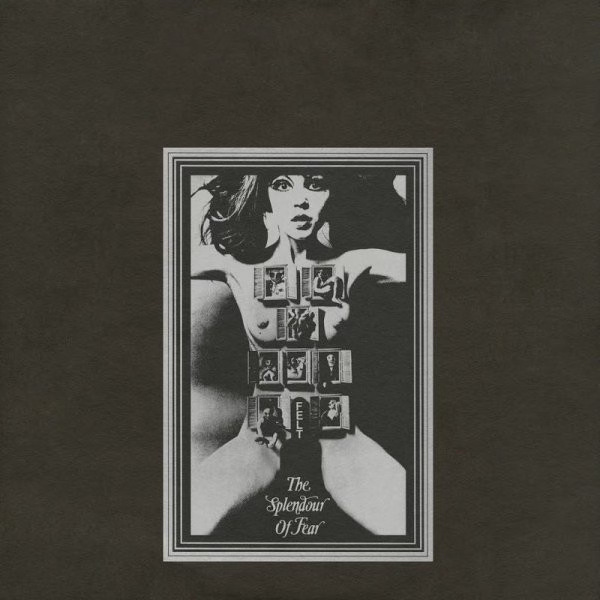

Felt - The Splendour of Fear

Se me pedissem para falar dos Felt, agora mesmo, sem recorrer à Wikipedia, o que saberia dizer? Que são ingleses, que o líder e vocalista se chama Lawrence (porque é que me lembro disso sequer?), que têm uma canção com a Liz Fraser, que o teclista foi para os Primal Scream, como o Mani dos Stone Roses (tive de ir ver o nome: Martin Duffy).

E até tenho uns álbuns deles em casa dos meus pais. Daqueles CDs com capas de cartão fininhas, umas reedições do início do milénio, que comprei há quinze, vinte anos.

Ouvi-os com vontade de me render, porque respeitava quem os adorava, quem os citava. Mas nunca me perdi de amores. Não gostava da voz de Lawrence, possivelmente. Da parte instrumental, sim, mas não o suficiente. Até ouvir este Splendour of Fear.

Ouve-se pouco a voz de Lawrence, de que não desgosto agora, mas o que me fascina é o jogo das guitarras, que nalgumas canções, como «The Stagnant Pool» e «A Preacher in New England», se estende por largos minutos, ameaçando continuar até ao infinito, e uma parte de nós até queria que as guitarras continuassem, não nos importávamos que aquelas melodias se entrelaçassem para sempre, mesmo que isso significasse não ouvir mais nada, nunca.

Mas claro que a beleza das canções se encerra na sua própria finitude. É o facto de terminarem que nos faz desejar que nunca acabem. De resto, a beleza singela de Splendour of Fear afugenta grandes encómios e devoções extremas. É uma beleza justa.

Por hoje é tudo. Até para a semana.

Quer dizer, não tenho propriamente um detective verdadeiro preferido, portanto há-de ser o meu detective preferido tout court.

Se for Maigret e o Condenado à Morte, aparentemente (pelo que leio na sinopse) o condenado safa-se, mas a memória diz-me que morria. Como a memória prega partidas, permaneço na dúvida.

Não é por acaso que dizemos das pessoas com pressa que vão tirar o pai da forca. Há poucas questões mais prementes.

É mentira, gosto de ler biografias. E há biografias de pessoas vivas (embora estejam naturalmente incompletas). Mas já parei de ler biografias antes de chegar ao fim. A de Cardoso Pires, por exemplo (Integrado Marginal, escrita por Bruno Vieira Amaral). De qualquer forma, o escritor já tinha escrito sobre a própria morte em De Profundis, Valsa Lenta. Essa segunda morte pareceu-me sempre uma repetição desnecessária.